ニュース News

Furusapoニューヨーク駐在員ニュースvol.12

アメリカと日本における子育て環境の違い

アメリカでは2025年の幕開けとともに、トランプ氏が第47代大統領として再び政権の座に返り咲いた。全米で大いに盛り上がった大統領選挙では「家族の絆を取り戻す」をテーマに掲げ、子育て支援策の拡充が注目を集めた。具体的には、家庭向けの財政政策として児童税額控除(Child Tax Credit)の拡充を示唆し、現在の1人当たり2,000ドルから5,000ドルへの増額が検討されており、子育て世帯の経済的負担軽減が期待される。一方日本では、石破政権が少子化対策に本腰を入れ、児童手当の拡充や働く親への支援を強化している。両国が直面する子育て環境の課題と、インフレによる物価高が子育て世帯に及ぼす影響は、今やグローバルな問題と言えるだろう。アメリカと日本、子育てがしやすい環境が整っているのはどちらの国なのか、今回は、アメリカと日本両国で出産、子育ての経験がある友人に取材をし、その違いについてレポートしたい。

子育てのスタート地点:出産環境の違い

◆出産費用

アメリカの出産費用は世界一高額だと言われている。以前、アメリカと日本における医療システムの違いについてVol.8でレポートしたが、医療保険制度の仕組みが異なるため、出産費用の負担額も大きく違う。アメリカの場合、保険の補償範囲は各自が加入する保険プランに依存するため自己負担額も大きく異なり、一般的に正常分娩で検診費・分娩費・入院費合わせて10,000ドル程度以上の負担とされる。一方日本の場合、厚生労働省が発表した2022年度の入院分娩費用などの出産費用は全国平均で482,294円だった。健康保険や国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金50万円(2023年4月より42万円から50万円に引き上げられた)により、自己負担額が大幅に軽減される。

◆出産までの検診時

検診の頻度は両国ほとんど差はないが、検診中のエコー検査の頻度はアメリカが圧倒的に少ない。日本の場合、検診時にはほぼ毎回エコー検査を行い、赤ちゃんの様子を目で確認することができるが、アメリカの場合エコー検査は出産までの間に合計3回ほどしかなかったという。医療費が高額であることが関係している可能性があるが、妊婦の立場からすると毎回赤ちゃんの様子を目で確認できる日本の方が安心感があったという。一方、検診時の待ち時間は日本の病院は圧倒的に長く、アメリカの病院では待ち時間に対するストレスを感じることがほとんどなかったそうだ。

◆出産時、産後のサポート

日本とアメリカで大きく異なる点は、入院期間の長さだ。日本だと問題のない通常分娩の場合だいたい4泊5日の入院期間だが、アメリカの場合は1泊2日または2泊3日で退院する。そのため、産後のサポートは日本の病院の方が手厚い傾向がある。入院期間は、産後の母親の回復のためだけでなく、授乳指導や沐浴練習など母親のためのカリキュラムが充実している。一方アメリカの場合、ラクテーションコンサルタントによる授乳指導はあるものの、入院期間が短いため手厚いサポートは期待できない。必要であればドゥーラ(助産師)に依頼し、出産時に病院へ来てもらってサポートをしてもらったり、産後自宅に訪問してもらって赤ちゃんのお世話のサポートをお願いするのが一般的だ。

保育・教育環境の違い

◆乳幼児教育

日本では、「待機児童問題」や「保活」という言葉をよく耳にするが、働く親を前提として保育園が運営されている。また、児童福祉法に基づいて国が定めた基準を満たし、都道府県知事から認定された「認可保育園」が主流である。一方アメリカの場合、日本の認可保育園のようなものはなく、個々の保育園が独自に運営するスタイルのため、保育時間や教育方針などが各園で全く異なり、選択肢が多様である。そのため費用が非常に高く、週5日預けた場合月額1,500ドル~3,000ドル程度が標準である。また預入条件に親が働いていることは必須ではなく、専業主婦であってもお金さえ払えば誰でも利用可能だ。

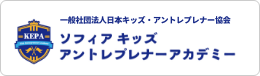

◆アメリカのデイケア(保育園)

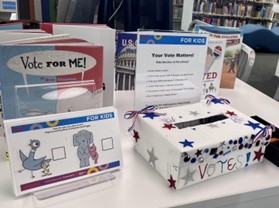

前述の通り、アメリカでは各デイケアが様々な価格帯でそれぞれの教育方針に沿って運営しているため、デイケア探しには苦労したという。家からのアクセス、コスト、先生の雰囲気、預け方の柔軟性(週何日、何時間預けるか)等、選択肢が豊富な分、自身がデイケアに求める軸をしっかりと決め、様々な角度から判断し最適な預入先を選ぶ必要がある。デイケアでは、子どもたちの様子を親と共有する専用のアプリがあり、昼寝、トイレ、食事の時間などが分刻みで記録されるだけでなく、遊んでいる様子の写真もアップロードされる。日本の保育園や幼稚園でよく使用されている紙ベースの連絡帳と違い、これらすべてがリアルタイムで更新されるため、預けている間の様子がすぐに確認でき親も安心だ。カリキュラムの内容も、日本の集団や協調性を重視する教育とは少し異なり、全員の前で代表となって発表する機会や意見を述べる機会が多く、子どもの自主性を重視する点も特徴的だ。また先日の大統領選挙の際には、園で模擬選挙を行い子どもたちが投票体験ができるなど、幼い頃から社会勉強をさせてくれるところも面白い。さらに園によっては「ペアレンツナイト」と呼ばれるイベントが定期的に開催され、お金を払えば夜間に子どもを預かってくれ、両親はデートに出かけることができる。子どもだけでなく親の楽しみも大事にする点が、アメリカならではの発想ではないだろうか。

子どもを取り巻く法律の違い

アメリカでは多くの州が、州法によって子どもに関する様々な法律を定めている。例えば、イリノイ州では14歳未満の子どもを長時間一人にさせることは禁止されており、オレゴン州では10歳未満の子どもを同じく一人にさせることが禁止されている。また、カリフォルニア州では12歳以上の監督者がいない状態で、6歳未満の子どもを車内に残すことを禁止しているように、多くの州で子どもの車内放置を禁止する法律が定められている。学校の登下校に関しても、親の車やスクールバスでの送迎が一般的であり、日本のように子どもたちだけで歩いて学校へ向かう姿は見たことがない。このように、子どもに関する法律や安全意識の違いから、アメリカでは親が子どもと過ごす時間や付き添う機会が、日本に比べて多い傾向がある。ちなみに、日本で人気のドキュメンタリー番組「はじめてのおつかい」は、2022年より英語タイトル「Old Enough!」としてNetflixで放映され話題となった。アメリカではニューヨークタイムズ紙やニューヨーク誌など主要メディアが、「これまで2歳の子が一人で買い物に行く姿を見たことがなく衝撃を受けた」などと、当番組についてこぞって報じた。

子育てがしやすいのはどちらの国か

出産や子育てを取り巻く環境について両国の違いを見てきたが、果たしてどちらの国が子育てしやすい環境が整っているのか。医療費やデイケアの費用の問題、法律の違いなど様々あるが、子どもを連れて外出しやすいのはアメリカだとインタビューした友人は言う。例えば、日本だとオムツ交換台が女性用のトイレにしか設置されていない場合が多いが、アメリカでは男性用のトイレにも設置されていることが多いという。日本では、「子どものお世話は女性の役割」といった古い考え方が未だに根付いているのかもしれない。また、周囲の子どもに対する対応が寛大と感じるのもアメリカの方で、子どもが騒いでも温かく見守ってくれる場合が多く、日本ほど周りの目を気にする心配がないという。外食先においても、日本だと子連れの場合は周囲の目を気にしたりキッズメニューの豊富さからファミリーレストランを選択しがちだが、アメリカは通常のレストランであってもキッズメニューや子ども用のハイチェアを用意してくれることが多いそうだ。両国それぞれ特徴があり、どちらが「子育てしやすい」と感じるかは家庭の状況や価値観によるところが大きいが、それぞれの良い制度や文化を受け入れて、是非取り入れていきたいものだ。

文:山口友妃慧(Furusapo:ふるサポ ニューヨーク駐在員)

参考:厚生労働省 出産費用の実態把握に関する調査研究 令和3年度(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000977521.pdf)、アメリカの出産費用(https://ny-benricho.com/life/maternity-expenses/)Child Care Aware of America(https://www.childcareaware.org/)、U.S. Department of Education(https://www.ed.gov/)、Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Child Development(https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html)、Healthcare.gov(https://www.healthcare.gov/)、Pew Research Center – Parenting(https://www.pewresearch.org/social-trends/2023/01/24/parenting-in-america-today/)、アメリカでの出産・育児(https://www.america-chuzai.com/kidsindex/)、アメリカでのデイケア探し(https://www.america-chuzai.com/how-i-found-a-daycare-in-the-us/)、The NewYork Times(https://www.nytimes.com/2022/04/14/world/asia/japan-toddler-tv-show.html

2025年2月25日(火) 企業に向けた「深谷版SDGsセミナー」@深谷市

2025年2月25日(火) 企業に向けた「深谷版SDGsセミナー」@深谷市